インターステラテクノロジズ熱田COOが語る、宇宙ビジネスのリアルと日本におけるDeep Techの可能性(前編)

【目次】

- 総合商社から宇宙領域へ、挑戦の理由

- インターステラテクノロジズとは?そのミッションとプロダクト

- 躍進する日本の宇宙産業:人材流動と政府支援

- 日本宇宙ビジネスの強みと今後の課題

【本文】

インターステラテクノロジズの熱田COOに聞く、ディープテックスタートアップの魅力と宇宙ビジネスのリアル。前編では、熱田氏の異色のキャリアパスから、インターステラテクノロジズの事業概要、そして日本の宇宙産業が現在直面している変化と展望について深く掘り下げます。

— 熱田さんは三菱商事・コンサルティング会社での経験を経て、なぜ宇宙領域での挑戦を選択されたのでしょうか?

熱田 COO(以下、熱田):新卒で三菱商事に入社し、約13年間自動車領域に携わる中で、海外駐在や、自動車販売会社のM&A後のプロセス(PMI)や会社の立ち上げフェーズを経験しました。その後、コンサルティング会社を経て現在のインターステラテクノロジズに転職し、2024年に取締役 COOに就任しました。

大学で専攻をしていた宇宙領域をキャリアとして選択した理由は、宇宙領域は「成長産業」であり、日本が世界で「勝ち目」のある領域だと感じたためです。日本の主要産業である自動車産業も「100年に一度の変革期」に直面しており、ハードウェアの強みがソフトウェアに侵食されつつあります。そのような中で、日本が世界で戦えるディープテック領域、特に宇宙産業は、日本の将来を支える上で非常に重要な分野だと感じています。

— インターステラテクノロジズはどのような会社なのでしょうか?そのミッションやビジョン、主要なプロダクトについて教えてください。

熱田:インターステラテクノロジズの本業はロケットを開発し、打ち上げることです。

現在、社員数は約250名規模に急成長しています。私が参画した2022年当時は約70名でしたので、短期間で大きく拡大しました。

当社のミッションは「世界で選ばれる宇宙のインフラを作る」ことであり、主に2つの事業を展開しようとしています。一つはロケット製造であり、これは宇宙に到達するための「輸送のインフラ」です。もう一つは、現在計画中の人工衛星ビジネスで、宇宙からの高速大容量のブロードバンド通信といった「通信のインフラ」を提供することを目指しています。これら全体を「宇宙のインフラ」と捉え、その構築を目指しています。

そして、ビジョンは「誰もが宇宙に手が届く未来」です。これはまさに「宇宙の民主化」と呼べるもので、宇宙がより身近な存在になることを目指しています。

当社の主要なプロダクトとしては、観測ロケットとして国内民間単独で初めて宇宙空間に到達したロケットのMOMO(モモ)と、MOMOの約3倍の大きさを持つ人工衛星投入用ロケットとして開発を進めているZERO(ゼロ)があります。

提供:インターステラテクノロジズ株式会社

— 日本の宇宙産業は近年、人材の流動化や政府のバックアップという点で、どのように変化していると感じますか?

熱田:人材の流動化という点では、「イエス」、つまり非常に進んでいると感じています。かつて日本の航空宇宙産業は規模が圧倒的に小さかったのですが、最近では宇宙産業の盛り上がりとともに、自動車業界などの製造、さらには私のような商社やコンサルティング業界といった異業種からの人材流入が顕著です。当社の社員数も、観測ロケットMOMOの打ち上げが成功し、その後の資金調達や政府補助金がつき始めてから急増しました。これは、スタートアップへの転職におけるリスクテイクへの懸念が徐々に解消されつつあることを示唆しているかもしれません。

上場する宇宙関連企業(ispaceやアストロスケールなど)が増えたことで、宇宙ビジネスが単なる夢物語ではなく、実際に企業価値を生み出し、上場できる事業領域であるという実績が積み上がってきました。また、宇宙に関するニュースが一般メディアでも聞かれるようになり、宇宙産業が就職や転職の選択肢として認識されやすくなっています。当社でも新卒採用を行っており、インターンシップを通じてフィット感を確認してから入社するケースが多いです。

政府のバックアップという点でも、大きな変化を感じています。近年、「宇宙戦略基金」が創設されたり、当社が活用している文部科学省の「SBIR(スモールビジネス・イノベーション・リサーチ)」のような補助金制度もあります。以前は年間5,000億円程度だった宇宙予算が、この3年ほどで約9,000億円にまで急増しているのも、国が宇宙産業に非常に力を入れている証拠であり、この政府の支援が人材流動化にも影響を与えていると考えています。

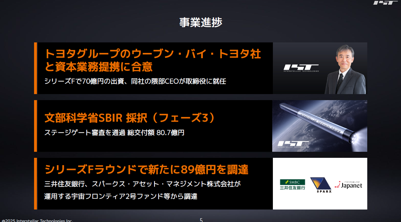

直近の資金調達状況を見ても、トヨタグループのウーブン・バイ・トヨタからはシリーズFで70億円の出資をいただき、そのCEOが当社の社外取締役に就任しています。また、文部科学省のSBIRからはすでに80.7億円の交付を受け、最終フェーズではさらに140億円の交付が見込まれています。これらに加えて、シリーズFの追加ラウンドで三井住友銀行、スパークス・アセット・マネジメントが運用する宇宙フロンティア2号ファンド、ジャパネットホールディングスなどから89億円を調達しています。このように、民間からの資金と政府からの支援を組み合わせながら、大規模な資金調達を進めています。

提供:インターステラテクノロジズ株式会社

— 日本の宇宙ビジネスにおける強みと、今後の課題についてどのように見ていますか?

熱田:日本の宇宙ビジネスの強みは、人口規模が約1億2000万人と比較的小さいにもかかわらず、輸送(ロケット)、人工衛星、宇宙ステーション、さらには科学探査(深宇宙探査も含む)まで、非常に幅広い領域を一国でカバーしている点にあります。これは、例えば人口が日本の何十倍もある中国やインド、あるいは複数の国が集まって宇宙活動を行っている欧州宇宙機関(ESA)と比較しても、非常にユニークで強い特徴だと言えます。

一方で、課題も二つあると感じています。

- 人材確保:

- 人材の流動化は進んできているものの、日本の航空宇宙産業の従事者数は非常に少なく、約1万人程度(内閣府データ)に過ぎません。これに対して、アメリカでは約200万人もの従事者がいますから、文字通り桁が違うのです。

- どのようにして人材を確保していくかは非常に重要です。突き詰めれば、理系人材の育成を含めた教育のあり方が鍵を握ると考えています。

- マネタイズ(収益化):

- 現在の日本の宇宙産業は、その大部分を政府需要に依存しています。

- 今後、政府需要に依存せず、いかに民間からの需要を創出できるかが重要な課題となるでしょう。

- 例えば、SpaceXのスターリンクは通信衛星を使ったB2Cのインターネット回線サービスというビジネスモデルを展開しており、これは政府に依存しない民間需要創出の好例です。

売上を立てる上では、国内市場だけでは限界があるため、海外市場の開拓が不可欠です。当社もドイツのスタートアップ2社とパートナーシップを結び、将来的に彼らのペイロード(人工衛星など)を宇宙空間に運ぶ海外顧客開拓を進めています。海外人材の雇用や、海外との連携をスケールできるように考えることも重要です。ディープテック領域は、高バリュエーションがつきやすいという特徴もありますが、それは海外展開への志向が強いことも一因だと考えます。

ON&BOARD TIMES編集部

ON&BOARD TIMES編集部